周昌栋,1950年生,1968年参加工作,宜昌市交通运输局原党组成员、总工程师,湖北省路桥专家。

设计建造、主导完成100多座大桥和近1000公里公路建设任务。先后获评全国交通系统优秀科技工作者、湖北省劳动模范、荆楚楷模、湖北省优秀科技工作者等称号,享受国务院政府特殊津贴。

拍摄:杨澄

2024年12月31日,作为“全国离退休干部先进个人”代表,周昌栋在北京人民大会堂接受了习近平总书记的亲切接见。

拍摄:严红

在长达50余年的工作生涯中,周昌栋带领技术团队牵头完成100多项技术攻关,取得60多项科研成果,10多项创新技术全国第一、国际领先,多个项目斩获詹天佑奖和鲁班奖。

拍摄:杨澄

1996年,周昌栋担任宜昌长江公路大桥建设副指挥长兼总工程师,整整4年里,他几乎住在工地。

在审核技术文件中,周昌栋提出了30多项优化设计方案,诞生了20多项特大型悬索桥关键技术成果,为工程节省建设资金4000多万元。

为建设好这座跨长江公路大桥,周昌栋起草了《特大跨径悬索桥关键技术研究》科研课题报告,被交通部纳入“九五”国家重点科研项目。他提出的悬索桥主要金属构件质量检验评定标准,填补了我国大型悬索桥主要金属构件质量检验评定的空白,推动了我国特大型悬索桥设计、施工质量检验等技术进步。

宜昌长江公路大桥,是中国人在长江上完全独立建设的首座大跨径悬索桥。2002年,周昌栋代表宜昌长江公路大桥指挥部,在人民大会堂接受了国家工程质量最高奖“鲁班奖”,之后该桥又获得“詹天佑土木工程奖”。

图片来源:宜昌大桥集团

2012年10月,已退休两年的周昌栋,毅然放弃享受天伦之乐,担任至喜长江大桥建设指挥部总工程师,修建这世界上第二座钢板结合梁悬索特大桥。

为保护珍稀鱼类,周昌栋否决了在江心建桥墩的方案,还增加了多项环保措施。例如:在混凝土板和钢结构中间垫橡胶条减震解决声污染,使用护栏灯只照桥面不照水面解决光污染,在桥面上增设排水沟汇集雨水解决水污染等等。种种措施的出台,力求让珍稀鱼类更好地在长江繁衍生息。

周昌栋在至喜大桥工地奋战4年多时间,他曾两次住院,还在住院部病房组织了9次小型办公会,最终将至喜长江大桥建设成名副其实的生态桥、技术桥、民生桥。

该工程建设共取得了26项科研成果。其中,申请国家发明专利16项,产生了1项国家级规范,取得了4项科技成果,5项国家级工法成果,并获得了国家工程质量最高奖“鲁班奖”和“国家优秀投资项目大奖”。

图片来源:宜昌大桥集团

2017年3月,已近古稀之年的周昌栋再次扛起重担,担任伍家岗长江大桥技术总顾问。

周昌栋与时俱进,不断推行新技术。为了提高施工效率,在钢箱梁安装中,他创造性地提出“两两连接、吊焊同步”施工方案,不仅大大节省了工期,还提高了吊装过程的安全度。

同时他还提出了在软质岩上使用“隧道锚”的设想。与传统“重力锚”主要靠混凝土的重量来约束主缆拉力不同,“隧道锚”巧妙地将少量混凝土和山体结合起来,通过山体的力量来束缚主缆。该方法共减少土石方开挖30多万方,有效保护了山体和周边环境;同时将原本8万多方的混凝土浇筑量缩小为不到1万方,节省施工投资1亿多元。在后来的川藏铁路建设过程中,也有两座悬索桥借鉴使用了周昌栋的“隧道锚”技术。

新技术、新材料、新工艺的大量开发与应用,使伍家岗长江大桥的建设质量得到保证。从主塔桩基和塔柱、重力锚、隧道锚,到主缆、索鞍、锚固系统、钢箱梁,再到桥面附属等主要结构的关键技术创新与应用多达12项。大桥工程填补国内外空白1项、国内首创5项。

图片来源:中建伍家岗大桥运营公司

夷陵长江大桥是全国首座单索面混凝土加劲梁三塔斜拉桥,已运行23年,斜拉索超过了20年的设计使用年限,更换全桥斜拉索迫在眉睫。

2023年,周昌栋再一次披挂上阵,他和技术团队经过反复研究计算,完成了换索前期初步技术方案和审批流程,启动夷陵长江大桥斜拉索更换工程。然而全桥更换236根斜拉索,国内既没有换索设计标准又没有施工规范,也无可借鉴工程实例。

“按保守方式最稳妥,但至少需要1年半,大桥通车时间也将随之推后至少半年。”周昌栋最终决定“没经验,就创造经验”,探究一条全桥换索的新路。

2024年1月,寒冬腊月,江风凛冽,周昌栋带领团队齐上阵,先小范围试换索。7种方法、20根钢索、60天试验施工、近万条数据汇总分析,最终论证出了最优方案——中塔从长索到短索、边塔从短索到长索的“倒序交错”更换。

为确保病害甄别准确,在全国首次引入高耸结构无人机图像病害识别系统;为克服大桥钢绞线斜拉索外露量极短导致放张困难,参建各方共同研发出了拥有自主知识产权的“整束放张工装”,实现快速高效换索施工;对于长索拆除,发明了“拆套管+逐股切割”拆索方式……9项专利一一申报,两大科研同步推进。

10个月内,大桥236根斜拉索全部更换完成。夷陵长江大桥斜拉索更换工程成为全国单索面混凝土加劲梁三塔斜拉桥全面换索首个成功案例。

中铁大桥勘测设计院第二设计院院长邱峰说:“中国桥梁大规模建设始于20世纪90年代初,斜拉索使用寿命一般为二十至二十五年,根据检测情况,将有越来越多的桥梁将开始更换拉索。宜昌的成功探索,一定会吸引众多国内同行前来交流学习,并将助推中国桥梁建设技艺的进步。”

图片来源:中建伍家岗大桥运营公司

1968年,周昌栋响应国家号召,下乡到湖北省宜昌市长阳县榔坪公社当知青,亲眼目睹满山的核桃、板栗等农产品因运不出山烂在地里,深深感受到交通不便给村民们带来的苦楚与艰难。没有公路,就没有富途,自此,他对修路有了执念。为人民铺路,为百姓架桥,成为周昌栋工作的初心,也是他几十年如一日践行的理念!

图片来源:中建伍家岗大桥运营公司

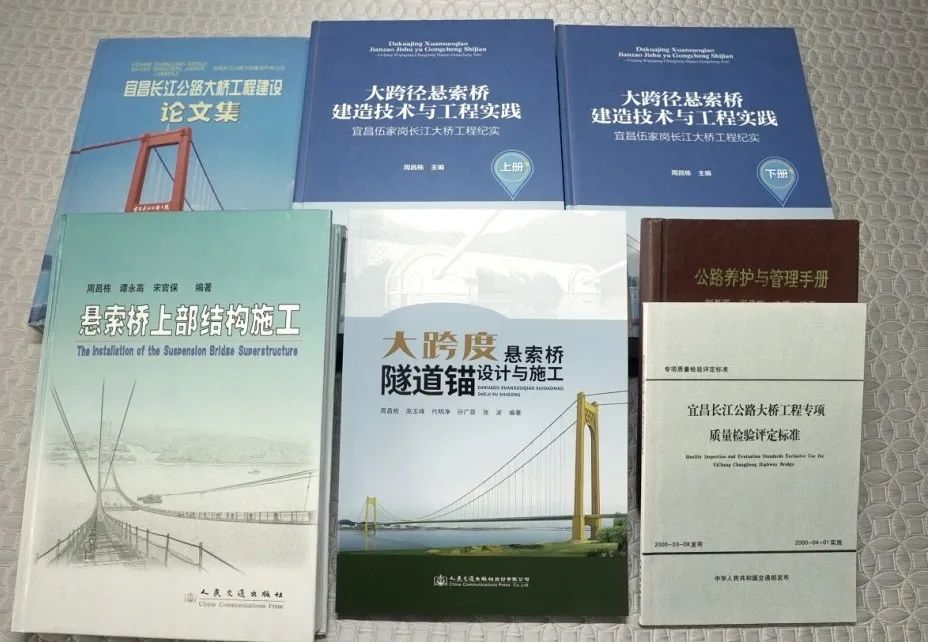

在50余年的工作实践中,周昌栋笔耕不辍,撰写了80多篇有关公路桥梁方面的学术论文,其中在国家核心专业刊物、全国性技术会议发表的技术论文和译文有40多篇、技术专著6部400多万字,《悬索桥上部结构施工》《大跨度悬索桥隧道锚设计与施工》被选为大专院校桥梁专业教材。

拍摄:杨澄

周昌栋不仅是大家心中的“定海神针”,更是“风范师长”。他开展“传帮带”,把自己几十年的经验、教训传授给年轻工程师。宜昌大桥集团总工程师代明净说:“我是2012年开始和他老人家在一起共事,跟他学习。从建宜昌长江公路大桥开始,他培养的正高级工程师就有10多名,副高级工程师近20人,在宜昌交通、住建系统,许多人才都是周总培养出来的。”

退休后,周昌栋受聘于多所大专院校,担任客座教授和导师。2023年,他担任宜昌城发集团桥梁工程技术总顾问,依托市委人才办、市委老干部局成立“周昌栋工作室”,开展项目攻关、校企合作、课题研究、人才培养,培育了30余人的专业团队,常年到大专院校、工地企业宣讲“工匠精神”。

拍摄:杨澄

周昌栋寄语年轻人:

“路桥建设非常辛苦,可它是一件能为老百姓谋幸福的善事,我们的付出是值得的!希望年轻的同志们有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗,就一定能做出成绩来。”

“桥梁作为大国重器、重大工程,是我们中国式现代化道路上的闪亮路标。今年,省委、省政府赋予宜昌‘三个重要’新定位和‘六个奋勇争先’新要求,我也将带着新时代新使命,在路桥建设科技创新中,为湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点贡献我的微薄力量。”

来源 | 三峡日报